アンケート概要

- 調査方法:インターネット調査

- 対象:発達障害の方・発達障害の経験がある方

- 回答者数:128人

- 調査期間:2025年8月14日~2025年8月18日

質問項目

- 性別

- 年齢

- 仕事で一番困ったことは何ですか?(選択式)

- 具体的なエピソードは?

アンケート結果

性別

| 性別 | 人数(割合) |

|---|---|

| 女性 | 88(68.8%) |

| 男性 | 40(31.3%) |

年代

| 年代 | 人数(割合) |

|---|---|

| 10代 | 1(0.8%) |

| 20代 | 35(27.3%) |

| 30代 | 55(43.0%) |

| 40代 | 27(21.1%) |

| 50代 | 9(7.0%) |

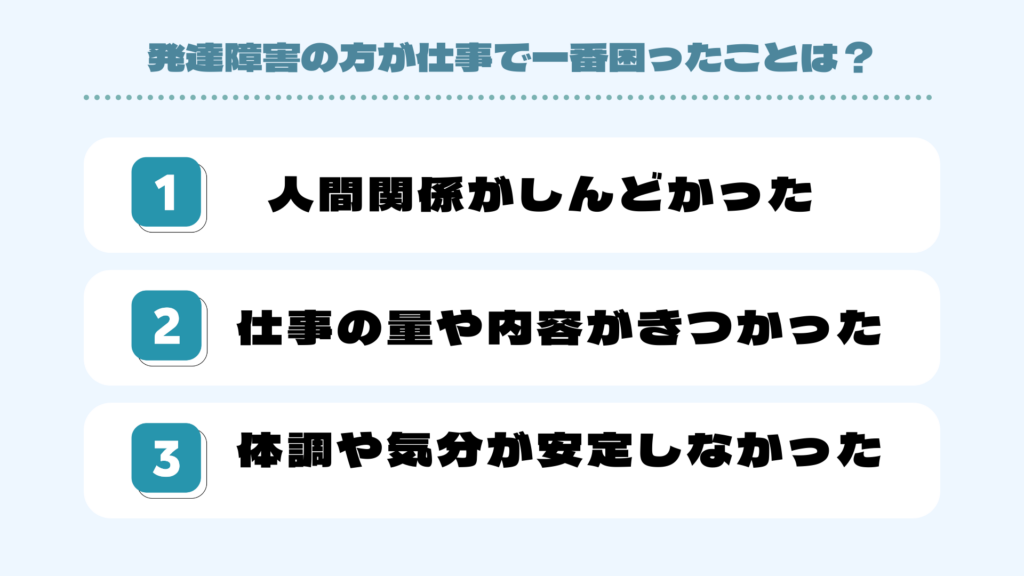

仕事で一番困ったこと

| 困ったこと | 人数(割合) |

|---|---|

| 人間関係がしんどかった(同僚や上司とうまくいかないことが多かった) | 56(43.8%) |

| 仕事の量や内容がきつかった(納期や業務内容が負担に感じた) | 25(19.5%) |

| 体調や気分が安定しなかった(体調や気分の波で仕事がつらくなることがあった) | 18(14.1%) |

| 気軽に相談できる人がいなかった(助けを求められる環境がなかった) | 7(5.5%) |

| 職場の雰囲気やルールが合わなかった(配慮がなく、働きにくかった) | 7(5.5%) |

| 休むと給料が減った(生活に影響が出た) | 4(3.1%) |

| 辞めることを言い出せなかった(退職を切り出せず悩んだ) | 3(2.3%) |

| 通勤がつらかった(行き帰りだけで疲れてしまった) | 3(2.3%) |

| その他 | 3(2.3%) |

| 休みにくい空気があった(体調不良でも休みづらかった) | 2(1.6%) |

今回のアンケートでは、最も多かった回答が「人間関係」で56名と全体の約44%を占めました。発達障害のある方にとって、人とのコミュニケーションや職場での人間関係は大きな壁になっていることが分かります。

次に多かったのは「仕事の量や内容」(25名)、「体調や気分の波」(18名)といった、日々の業務や健康に直結する悩みでした。つまり「仕事内容の調整」と「体調への配慮」があるだけでも、かなり働きやすくなる人が多いと考えられます。

一方で、「相談できる人がいない」「職場の雰囲気やルールが合わなかった」など、職場の制度や文化に関わる部分も一定数の声がありました。これは、企業の理解度やサポート体制によって改善できる課題でもあります。

みんなの口コミ

『人間関係がしんどかった』と回答した方の口コミ

男性(40代)

男性(40代)コミュニケーションが苦手、思ったことをストレートに言ってしまう節がありました。

空気を読むことがとても苦手なので、入社したての頃「自由な服装で」とか「こんな感じ」とか曖昧な指示の出され方をするとどうしていいか分からなかったです。

でも職場の人に「わからない」とも言えないし、障害のことを言っても陰口を言われるだろうなと思うから言わなくて、後々辛くなって朝ベットから起き上がれない日が突然来ました。

見た目が普通の人に見える分理解されずらく、周りに合わせるのに疲れて毎日ヘトヘトでした。

他人からは自己中心的と思われたり、空気が読めなくて人を困らせたり怒らせたりして、空気が悪くなり居づらかったことがあった。例えば、現場で作業していると、「何してんだ!」とか「それ今やることじゃないよね」とか言われることが多かった。

忘れ物が多かったり何度も同じミスをするので、仕事面はもちろんですがそれ以上に人間関係がギスギスしてしまいました。

大人の発達障害だと思うのですが、それをなかなか理解してもらえず人との関わりが難しくなった。

発達障害特有の自分ルールや白黒思考や私の場合はよく気がつく(悪く言えば目ざとい)ので、人や会社の欠点が見え、言えばトラブルになるとわかっているので言えず、疲れていました。

私は自閉スペクトラム症とADADと診断されたことがあり、一人で単純な作業をする場合は集中力がかなり続くのですが、1度に複数のことを言われたりすると(マルチタスクが苦手で)パニックになったり、2人以上で作業する場面において相手機器を使いすぎたり遠慮しすぎたりして精神的に疲れてしまい、家に帰ってくるとぐったりとして動けなくなったり、休日も1日中活動する気力もなくゴロゴロとしてしまいます。そして、症状が悪化すると出勤したり休職したりを繰り返してどうにか仕事を続けている状況です。

やはり「コミュニケーションの難しさ」や「人間関係のストレス」が大きな課題となっていることが分かります。

- 報告・連絡・相談がうまくできずに誤解を招いた

- 雑談や暗黙のルールに馴染めず孤立感を深めた

- 上司や同僚に理解されず、叱責やパワハラにつながった

といった声が多く挙げられました。

発達障害の特性として、 「曖昧な指示や行間を読むことが苦手」「周囲の表情や空気を察しにくい」 という傾向があります。そのため、職場側が「具体的な指示を出す」「相談できる環境を整える」といった工夫をすることで、状況は大きく改善できる可能性があります。

一方で、本人の側では「自分を責めすぎてしまう」「無理をして適応しようとして疲弊する」といった自己否定感につながるケースも少なくありません。「本人の努力」だけではなく、周囲の理解とサポート体制が欠かせない課題 だといえるでしょう。

『仕事の量や内容がきつかった』と回答した方の口コミ

基本的にマルチタスクをこなすことが難しく、1日に10件程度仕事をさばかなければならない状況になったときに、優先順位がわからなくなりパンクしてしまい、トイレのついでに脱走したことがありました。さすがに職場には1時間ほどで引き返しましたが、あまりにも大変な状況だったため、上長に相談して作業量を調整いただきました。

いかにミスをせずに、早く仕事をたくさんこなすかが重要な環境で、私はスピードが遅いので、プレッシャーで不安でした。

事務仕事の優先順位がつけられなくて、後から考えてたら無駄な作業が多かった。こだわる必要がないところに時間をかけていた。自分の要領の悪さに落ち込むことが多かった。

新しい業務を割り振られて、いざ実際に臨んでみるとほんの少しでもマニュアルと違っていた事に対して上手く柔軟に対応する事ができなかった。

具体的には、昔とある店舗で働いていた時、新商品用の棚作りで商品の配置に迷い、気づけば終業時間ギリギリまで棚作りを終えられなかった事がある。

寄せられた体験談を見ると、「業務量の多さ」「納期の厳しさ」「マルチタスクの難しさ」 が大きな課題になっていることがわかります。

- 自分の能力を超えた量やスピードを求められ、プレッシャーで不安になった

- 複数の業務を同時にこなすことが苦手で、優先順位がわからずパンクしてしまった

- 曖昧な指示や「多少手を抜いてもいい」といった調整が理解できず、全力で取り組んで疲弊してしまった

といった声が目立ちました。

発達障害の特性として、「シングルタスクには強いが、同時進行が苦手」「抽象的な指示を理解しにくい」 という傾向はよく知られています。そのため、本人の努力だけでは限界があり、職場のサポート体制が不可欠です。

例えば、

- 作業を「具体的な手順書」に落とし込む

- 優先順位を一緒に確認できる環境をつくる

- 休みやすい雰囲気を整える

といった工夫があるだけでも、負担は大幅に軽減されるはずです。

『体調や気分が安定しなかった』と回答した方の口コミ

気分の波が激しいことで体調も左右されたり、それだけでもかなり大変でしたが

“聞いたことを1回で覚えられない””程度がわからない”というのが仕事に影響してきた時、自分の自信を無くしていき、”わたしには当たり前のことが出来ないんだ”という思考に陥ることがとても苦しかったです。

業務内容はできたが、感覚過敏があり日常と違い、耳栓や視覚過敏を遮るサングラスなどをつけられなかったので苦労した。

何度も腹痛をもよおしてトイレへ行ったり、上司や客などの人間関係でストレスがかかると、業務外もその事ばかりを考えてしまい、吐き気をもよおしたり、急に熱が出たり過呼吸になったりして体調が安定しないことが多かった。

また、理解ある職場は少ないので、体調不良を「怠け」とか責められたり、パートの上司からのそしりにも耐えきれなくなってしまった。過集中もあるので、決まった時間に同じ事をする働き方では、できるできないにムラがあり、できない時はエプロンもうまく着れなかったり、忘れ物が多かったので、いつも気を張っていないと行けないのが苦しかった。

気分がコロコロ変わるため同じ作業を続ける仕事のモチベーションを保つのが難しかった。

昨日と同じことが今日は出来ないなんてことが多々ありました。ちょっとしたことに影響されるのが苦しかったです。

「体調や気分の安定が難しい」 という声が目立ちました。

- 気分の波が激しく、同じ仕事を続けるモチベーションを保つのが難しかった

- 急に不安や腹痛に襲われ、仕事を続けることができなかった

- 過集中や睡眠の乱れによって生活リズムが崩れ、勤務に支障が出た

- 体調不良を「怠け」と誤解され、周囲の理解が得られなかった

といった切実な声が寄せられています。

発達障害の特性に加え、精神面や身体面の不調が重なると、「今日は働けるが明日はできない」 という状態になりやすく、継続的に働くことが大きな負担となることが分かります。

その一方で、「上司に相談して作業量を調整してもらえた」「少し休憩を取らせてもらえた」など、職場が柔軟に対応してくれた例では安心して働けたという声もありました。

『気軽に相談できる人がいなかった』と回答した方の口コミ

やはり人とは少し違うということから周囲の人がこちらに対して話しかけづらい、こちらとしてもそれはそう。こういった理由から孤独な思いになります。それは辛いことです。

発達障害以外にも精神疾患を抱えているのも理由の一つかもしれませんが、もともとめちゃくちゃ働ける時と突然しんどくなる時があるなかで、めちゃくちゃ働ける時でも少しミスをしてしまうとすごく混乱して癇癪を起こしてしまったり、タスク整理がうまく出来ずにそこから気持ちの波ができてしまったりします。ただそれを周りに相談することができず、1人で注意されるだけされて抱え込んでしまいます。

打ち合わせ等で、よく理解できない事があり聞き返したかったが、そんな雰囲気ではなくうまく仕事を熟せていなかったと感じます。特にやることが何個もあると、何から解決すればよいのか?何を言われたのかすら理解できない事もあった。

「困ったときに助けを求めにくい」「孤立しやすい」 という状況が大きな課題として見えてきます。

- 周囲に相談できず、叱責されるだけで抱え込んでしまった

- コミュニケーションの苦手さから孤立感を深めてしまった

- 体調や感覚過敏の悩みを上司に伝えられず、「安定していない」と評価されてしまった

- タスクが複数重なった時に、優先順位が分からず混乱してしまった

といった声が多く挙がっています。

特に「相談しにくい雰囲気の職場」では、問題を一人で抱え込んでしまい、結果的に退職につながってしまうケースも少なくありません。「気軽に相談できる環境」や「理解を前提としたコミュニケーション」 が非常に重要であることがわかります。

また、本人の特性として「集中やタスク整理の難しさ」がある場合でも、チェックリストや業務フローを明確にするなどの工夫で改善できる可能性があります。

『職場の雰囲気やルールが合わなかった』と回答した方の口コミ

電話対応で、臨機応変な対応ができなかった。電話でのクレーム対応で、パニックになりかけた。「相手の目を見て話せ」と言われたものの、目を見て話すことが恐怖だった。暗黙のルールに気づくのが遅くて、周囲にドン引きされた。

マニュアルがありそのマニュアルを覚えるためには意味を理解しないといけない特性がありました。なぜこの手順なのか。

牛丼屋であれば肉を入れてから玉ねぎを入れるのですがその工程を理解するためにはなぜ玉ねぎを先に入れないのかを聞かないと納得できませんでした。

他にも出勤は10分前にしなさい。というルール時給が発生しないのになぜ10分もタダ働きしないとなのかとルールに対して対応できませんでした。

私は、ASDです。

学生時代までは幸いにも周囲に優しい人が多く、「マイペースでおとなしくていい子」と見られて過ごしていました。自分が同年代の子たちと少し違うことは薄々感じていましたが、大きな問題になることはなく、むしろ「ちょっと個性的」くらいの存在で済んでいたのだと思います。

しかし、社会人になってから状況は大きく変わりました。就職してからは、私に対する評価が一変し、「こだわりが強い」「コミュニケーションが取れない」「人の話を聞かない」「指示と違ったことをする」など、次々と指摘されるようになりました。学生時代は勉強ができることで優等生とされていましたが、その長所は社会では通用せず、むしろ短所ばかりが目立つようになり、一転して「問題児」という烙印を押されてしまったのです。

特に職場のお局さんたちからは常に監視され、言葉尻をとらえては注意される日々。次第に私は萎縮し、不眠や過食といった不調に悩まされるようになりました。20代の頃は「負けるもんか!」と必死に踏ん張っていましたが、30歳の誕生日を迎えた頃には心身のバランスが崩れ、とうとう退職を決断せざるをえなくなりました。

当時就いていたのは法律事務の仕事でした。「静かで落ち着いた環境で専門知識を活かせるだろう」と思い入社しましたが、実態は営業事務に近く、常に臨機応変な対応が求められる職場でした。予測不能なやり取りが続く環境は、私の特性とまったく噛み合わず、苦しさだけが積み重なっていったのです。

その後30代になってからは、新しい職場で調査業務に就くことができました。そこでは一日中パソコンに向かい、自分のペースで黙々と作業を進めることが許されました。この働き方は私の特性に合っていたようで、気づけばおよそ6年間も続けることができました。社会の中で「自分にもできることがある」と実感できたのは、この仕事のおかげだと思います。

そして結婚を機に退職し、今は家庭に入りました。主婦業をこなしつつ、webライターとして自分のペースでお小遣い稼ぎをしています。今の生活は、これまでの人生で最もストレスが少なく、心穏やかに過ごせています。何より、自分の特性を理解し、こうしたライフスタイルを選ぶことを後押ししてくれた夫には、心から感謝しています。

社会の中で自分の特性と向き合い、何度も壁にぶつかりましたが、ようやく今、自分に合った生き方を見つけることができたのだと思います。

「職場のルールや空気に馴染めないことのつらさ」 が浮き彫りになっています。

- 電話対応やクレーム対応など、予測不能なやり取りに対応できず混乱してしまった

- 「なぜこの手順なのか」という理由が理解できないと納得できず、柔軟に動けなかった

- 出勤時間や暗黙のルールといった慣習に適応できず、働きづらさを感じた

- 学生時代は「個性的」と評価されても、社会に出てからは「問題児」とみなされてしまった

発達障害のある方にとっては、「曖昧なルール」「臨機応変な対応」 は大きな負担になりやすく、結果的に心身をすり減らす原因となります。一方で、口コミの中には「調査業務やWebライターといった、自分のペースで黙々とできる仕事」では長く働けた、という前向きなエピソードもありました。

その他の方の口コミ

発達障害に鬱と不眠症も患っているので寝れないと次の日すごく体調が悪くなりましたが、当日に休むという勇気もなくしぶしぶいってました。もちろんパフォーマンスが落ちるため周りからは無視されることもありました。

ある日コロナになり自宅療養10日の後すぐ翌日から出勤することになりました。10日も休ませてもらったのですが、高熱が続いたため体はまだしんどく、自分を奮い立たせて職場に行きましたがお休みいただいて申し訳ございませんでしたと謝るのがとても悲しかったです。もちろん嫌味を言われました。

何度も障害を理由に辞めたいと思っていたものの、常務がきついことをいう人だったので言い出せず、辞めることを切り出せずに何度も異動させられていました。

まとめ

今回のアンケートでは、発達障害のある方が仕事で直面する課題として、以下の傾向が見えてきました。

- 一番多かった困りごと は「人間関係」や「コミュニケーションの難しさ」

- 次いで「仕事量や納期」「体調や気分の波」といった要因が大きな負担になっている

- 「相談できない環境」「職場のルールや空気に馴染めない」ことも、退職や孤立につながる要因となっている

寄せられた口コミからは、ただ単に「本人の努力不足」ではなく、環境とのミスマッチ が大きな問題であることが分かります。一方で「具体的な手順書があった」「作業量を一緒に調整してもらえた」「自分のペースでできる仕事に出会えた」など、環境が整った職場では安心して働けたという声も多く寄せられました。

発達障害のある方が長く働くためには、

- 明確なルールや手順の提示

- 優先順位を一緒に確認できるサポート

- 相談しやすい雰囲気づくり

- 本人の特性に合った仕事選び

といった 「職場側の理解と配慮」 が欠かせないといえるでしょう。働く本人にとっても、無理に合わせることより「自分に合った環境を見つけること」が大切です。

法定雇用率ナビの独自アンケート一覧

法定雇用率ナビでは独自のアンケート調査を実施しています。企業側目線、障害者雇用側目線など様々なアンケート調査をしていますので是非参考にしてください。(アンケート一覧はこちら)